多地正在加快煤電項目建設。

8月23日—8月31日,廣東省發展改革委相繼核準了4個煤電項目。根據核準批復,4個項目分別是廣東粵電大埔電廠二期工程項目,茂名博賀電廠3、4號2×1000MW機組工程3號機組項目,廣東國粵韶關綜合利用發電擴建項目和華能海門電廠5、6號機組項目(汕頭電廠),主要為“有效補充省內電力供應,提高電網抵御風險的能力”。

除了廣東,湖南、河南、河北等地的煤電項目建設也有提速跡象。

與此同時,在風光大基地建設中,煤電項目也穩步啟動。2022年3月18日,核準超6年的寧夏華電永利2×66萬千瓦煤電項目重啟。2022年2月國家發展改革委、國家能源局印發的相關方案提出風光大基地周邊要建設清潔高效先進節能的煤電作為支撐電源,4.55億千瓦風光大基地項目將配套擴建煤電4400萬千瓦,靈活性改造煤電5072萬千瓦,同時還將新建氣電1300萬千瓦、水電660萬千瓦。

除了新建煤電項目加速,自2021年以來,不少煤電機組獲準延壽。

2021年10月,國家發展改革委、國家能源局聯合印發《全國煤電機組改造升級實施方案》提出,淘汰關停的煤電機組“關而不拆”,原則上全部創造條件轉為應急備用和調峰電源,確有必要進行拆除的,需報國家發展改革委和國家能源局同意,并對應急備用電源提出具體要求:常態下停機備用,應急狀態下啟動,頂峰運行后停機,在發揮保供作用的同時為降低整體能耗和排放作出貢獻。

盡管各地已經意識到發揮煤電保障性作用的重要性,企業投資煤電的積極性與預期有差距。

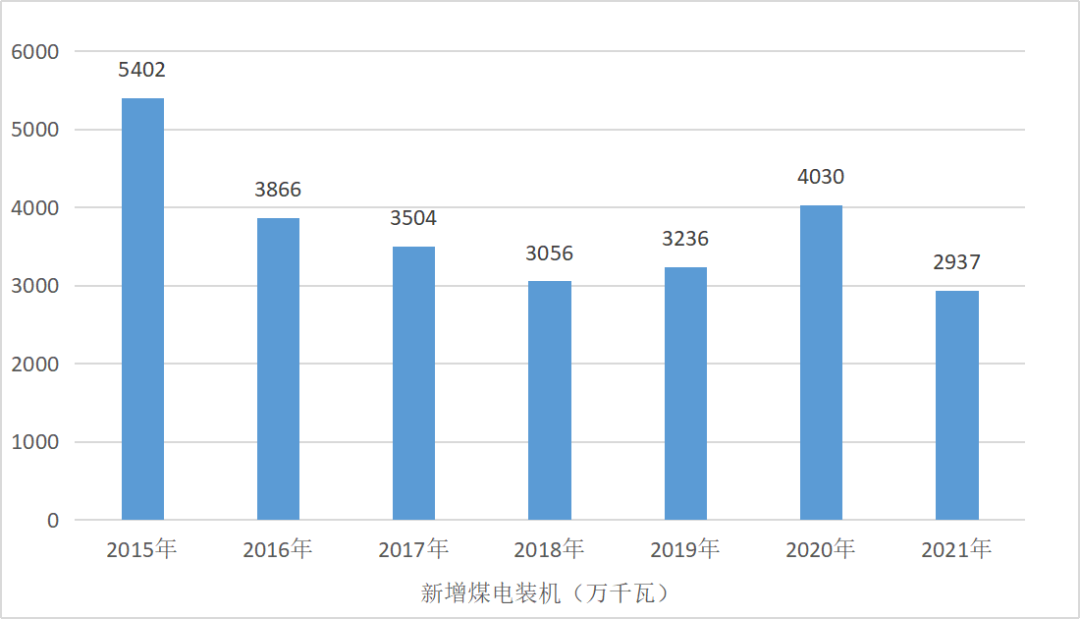

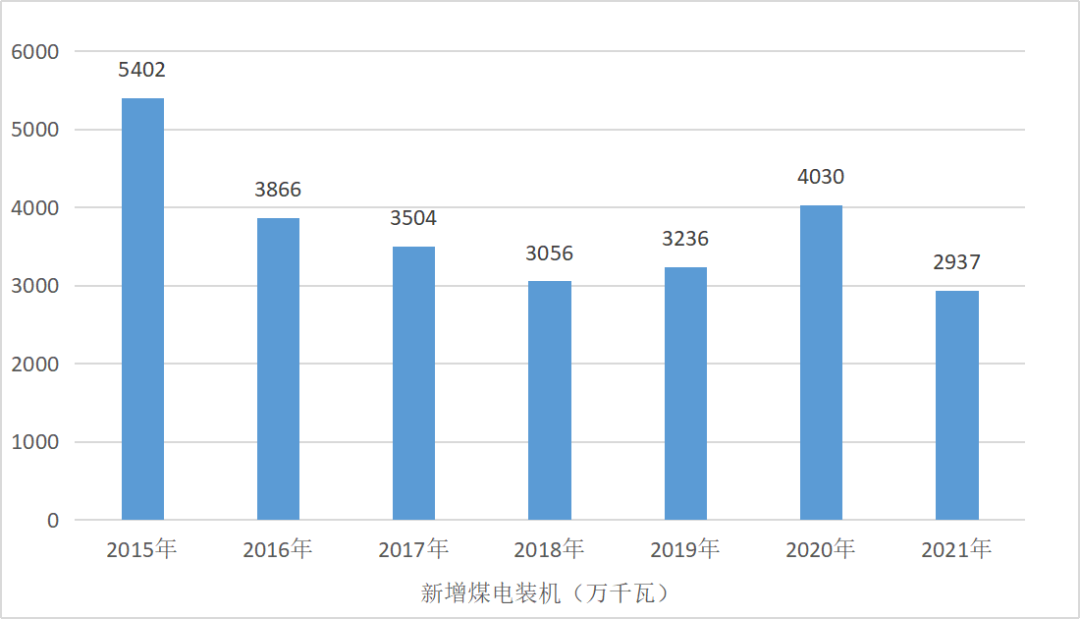

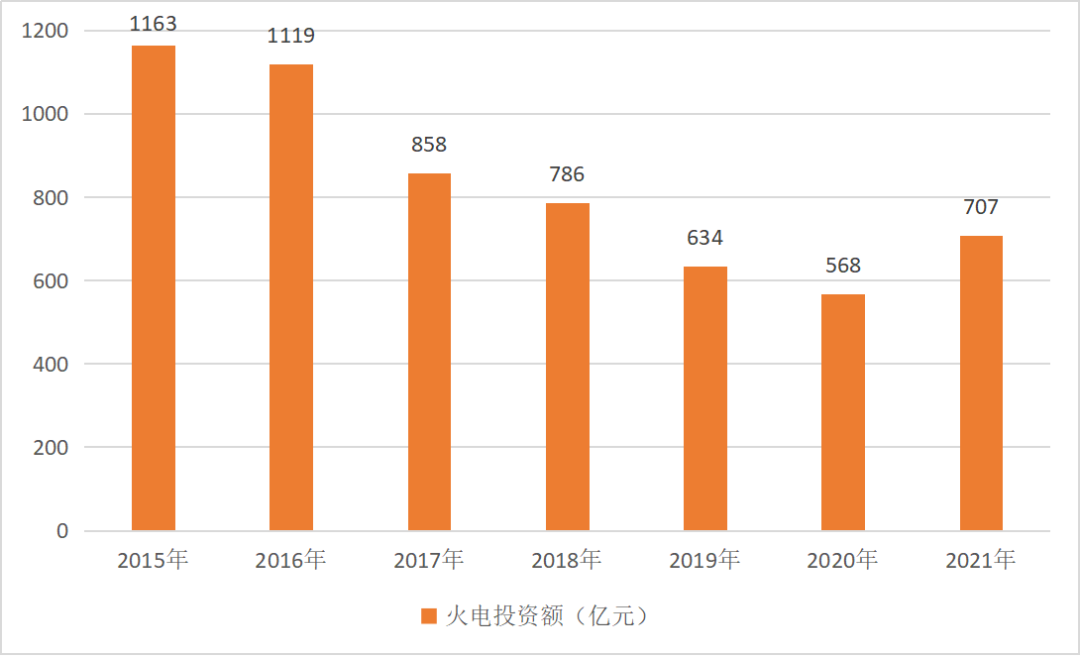

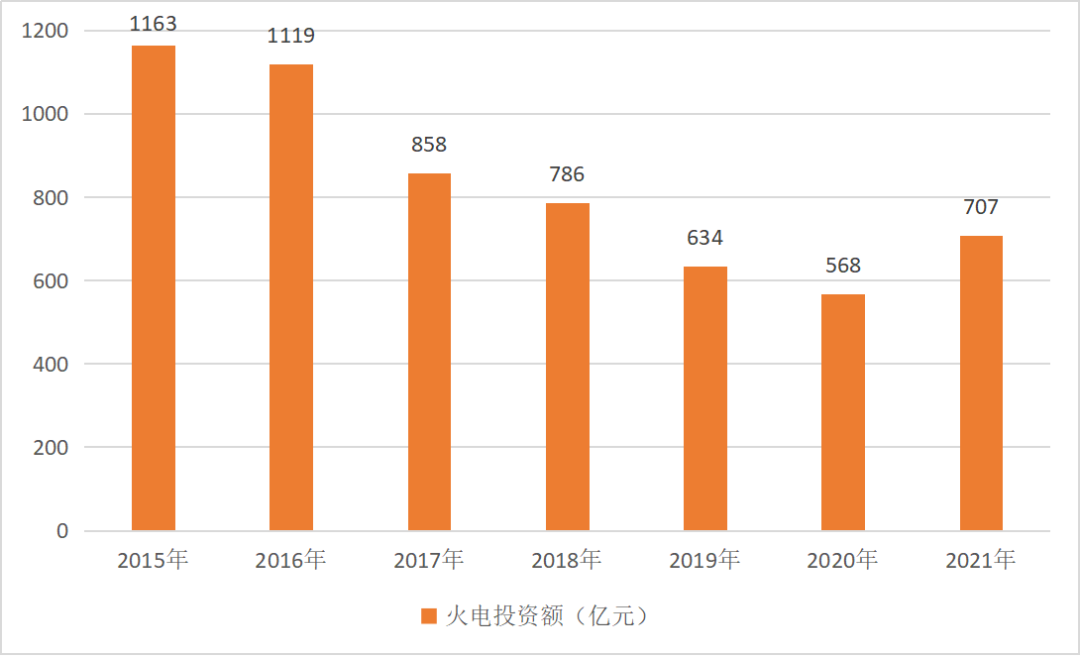

煤電投資建設在“十三五”期間趨緩。中電聯披露的數據顯示,國內新增煤電裝機從2015年的5402萬千瓦下降到2021年的2937萬千瓦。火電投資額也在持續下降,從2015年的1163億元下降至2020年的568億元。

而2021年下半年以來,火電投資有所增長。2021年全年火電投資額為707億元,比2020年增長24%。國家能源局公布的數據顯示,2022年上半年,火電投資額為347億元,同比增加71.8%。

8月23日—8月31日,廣東省發展改革委相繼核準了4個煤電項目。根據核準批復,4個項目分別是廣東粵電大埔電廠二期工程項目,茂名博賀電廠3、4號2×1000MW機組工程3號機組項目,廣東國粵韶關綜合利用發電擴建項目和華能海門電廠5、6號機組項目(汕頭電廠),主要為“有效補充省內電力供應,提高電網抵御風險的能力”。

除了廣東,湖南、河南、河北等地的煤電項目建設也有提速跡象。

與此同時,在風光大基地建設中,煤電項目也穩步啟動。2022年3月18日,核準超6年的寧夏華電永利2×66萬千瓦煤電項目重啟。2022年2月國家發展改革委、國家能源局印發的相關方案提出風光大基地周邊要建設清潔高效先進節能的煤電作為支撐電源,4.55億千瓦風光大基地項目將配套擴建煤電4400萬千瓦,靈活性改造煤電5072萬千瓦,同時還將新建氣電1300萬千瓦、水電660萬千瓦。

除了新建煤電項目加速,自2021年以來,不少煤電機組獲準延壽。

2021年10月,國家發展改革委、國家能源局聯合印發《全國煤電機組改造升級實施方案》提出,淘汰關停的煤電機組“關而不拆”,原則上全部創造條件轉為應急備用和調峰電源,確有必要進行拆除的,需報國家發展改革委和國家能源局同意,并對應急備用電源提出具體要求:常態下停機備用,應急狀態下啟動,頂峰運行后停機,在發揮保供作用的同時為降低整體能耗和排放作出貢獻。

盡管各地已經意識到發揮煤電保障性作用的重要性,企業投資煤電的積極性與預期有差距。

煤電投資建設在“十三五”期間趨緩。中電聯披露的數據顯示,國內新增煤電裝機從2015年的5402萬千瓦下降到2021年的2937萬千瓦。火電投資額也在持續下降,從2015年的1163億元下降至2020年的568億元。

而2021年下半年以來,火電投資有所增長。2021年全年火電投資額為707億元,比2020年增長24%。國家能源局公布的數據顯示,2022年上半年,火電投資額為347億元,同比增加71.8%。

2015—2021年煤電新增裝機情況

圖片數據來源:中國電力企業聯合會

2015—2021年火電投資額圖片

數據來源:中國電力企業聯合會

對于部分煤電企業而言,當前最重要的任務是“活下來”。

中電聯發布的《2022年上半年全國電力供需形勢分析預測報告》顯示,2022年以來煤電企業采購的電煤綜合價持續高于基準價上限,大型發電集團到場標煤單價同比上漲34.5%,初步測算,上半年全國煤電企業因電煤價格上漲導致電煤采購成本同比額外增加2000億元左右。電煤采購成本大幅上漲,漲幅遠高于煤電企業售電價格漲幅,導致大型發電集團仍有超過一半以上的煤電企業處于虧損狀態,部分企業現金流緊張。

在燃料價格高企的情況下,發電集團再投資煤電的積極性不高。2022年8月24日召開的國務院常務會議部署穩經濟一攬子政策的接續政策措施,其中包括支持中央發電企業等發行2000億元能源保供特別債。

有煤電研究者分析,考慮到經濟承受能力,發債緩解經營壓力是短期“藥劑”,長期來看,仍然需要通過價格改革找到解決辦法。