近日,由原子能院放射化學(xué)研究所與清華大學(xué)合作取得的原創(chuàng)性成果《Multi-scale computer-aided design and photo-controlled macromolecular synthesis boosting uranium harvesting from seawater》(《多尺度計算輔助設(shè)計及光控聚合技術(shù)開發(fā)新型海水提鈾材料》)在國際知名期刊《Nature Communications》(《自然·通訊》)上發(fā)表,這是原子能院首次在該期刊發(fā)表成果。該期刊今年影響因子為17.7。放射化學(xué)研究所蘭友世博士為文章共同第一作者。

文章指出,通過多尺度計算模擬與連續(xù)流光控聚合技術(shù)相結(jié)合,可建立一種海水提鈾材料研發(fā)新范式,實現(xiàn)具有構(gòu)象優(yōu)勢的嵌段聚合物型海水提鈾材料的設(shè)計、優(yōu)化和定制合成。該研究模式對于更為廣泛的功能性嵌段聚合物材料開發(fā)同樣具有借鑒意義。

文章指出,通過多尺度計算模擬與連續(xù)流光控聚合技術(shù)相結(jié)合,可建立一種海水提鈾材料研發(fā)新范式,實現(xiàn)具有構(gòu)象優(yōu)勢的嵌段聚合物型海水提鈾材料的設(shè)計、優(yōu)化和定制合成。該研究模式對于更為廣泛的功能性嵌段聚合物材料開發(fā)同樣具有借鑒意義。

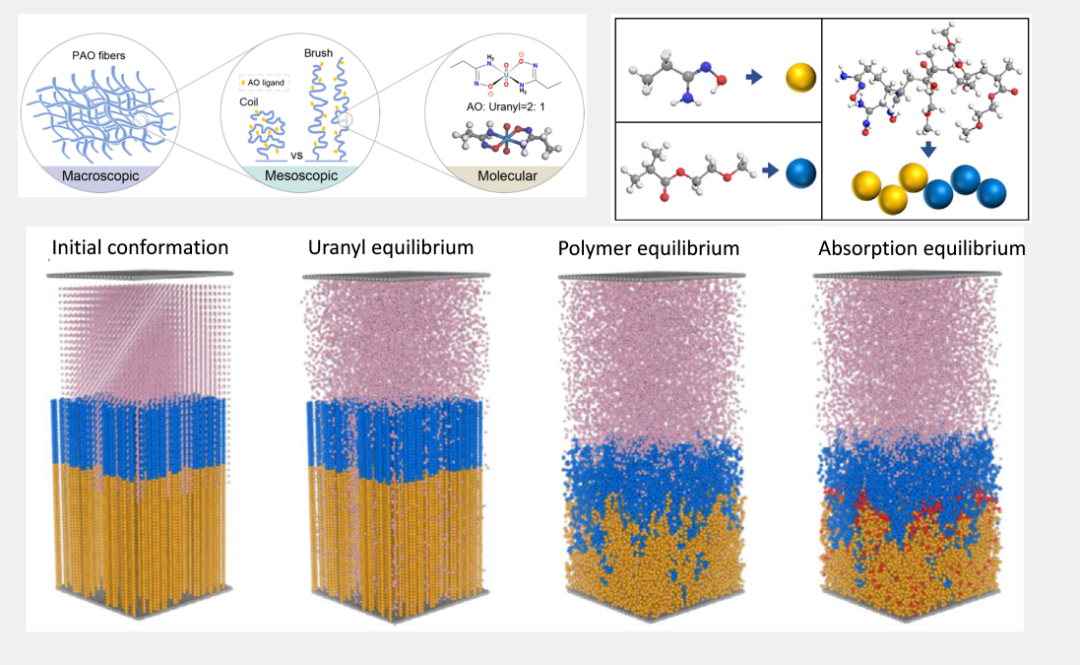

嵌段共聚物海水提鈾過程的多尺度模擬

海水提鈾研究起源于20世紀(jì)50年代,用于解決陸地鈾礦資源有限性和開發(fā)經(jīng)濟性問題。2016年,《Nature》撰文將海水提鈾列為有望“改變世界的七項化學(xué)分離技術(shù)”之一。在過去20年間,針對海水提鈾聚合物材料的設(shè)計和研發(fā)主要集中于微觀尺度和宏觀尺度兩個層面,對于兩者之間的介觀尺度下聚合物鏈段空間構(gòu)象與其吸附行為的關(guān)系這一科學(xué)問題缺乏認(rèn)識,并且缺乏精準(zhǔn)調(diào)控聚合物鏈段構(gòu)象的技術(shù)手段。因此,現(xiàn)有的大多數(shù)海水提鈾材料遠遠無法兌現(xiàn)其理論上的吸附容量,利用率極低。

例如,偕胺肟基吸附材料在海水提鈾中被廣泛應(yīng)用,其在使用過程中如同一團蜷縮的毛線球,由于與海水接觸面積有限,造成利用率不足1%,導(dǎo)致對海水中鈾的富集能力低下,制約了海水提鈾工程化的進展。針對這個問題,本研究從多方面圍繞海水提鈾材料構(gòu)象問題提出解決策略,通過向吸附材料中引入親水功能鏈,使“蜷縮的毛線球”變得松弛,從而加大與海水的接觸面積,提高吸附利用率。

例如,偕胺肟基吸附材料在海水提鈾中被廣泛應(yīng)用,其在使用過程中如同一團蜷縮的毛線球,由于與海水接觸面積有限,造成利用率不足1%,導(dǎo)致對海水中鈾的富集能力低下,制約了海水提鈾工程化的進展。針對這個問題,本研究從多方面圍繞海水提鈾材料構(gòu)象問題提出解決策略,通過向吸附材料中引入親水功能鏈,使“蜷縮的毛線球”變得松弛,從而加大與海水的接觸面積,提高吸附利用率。

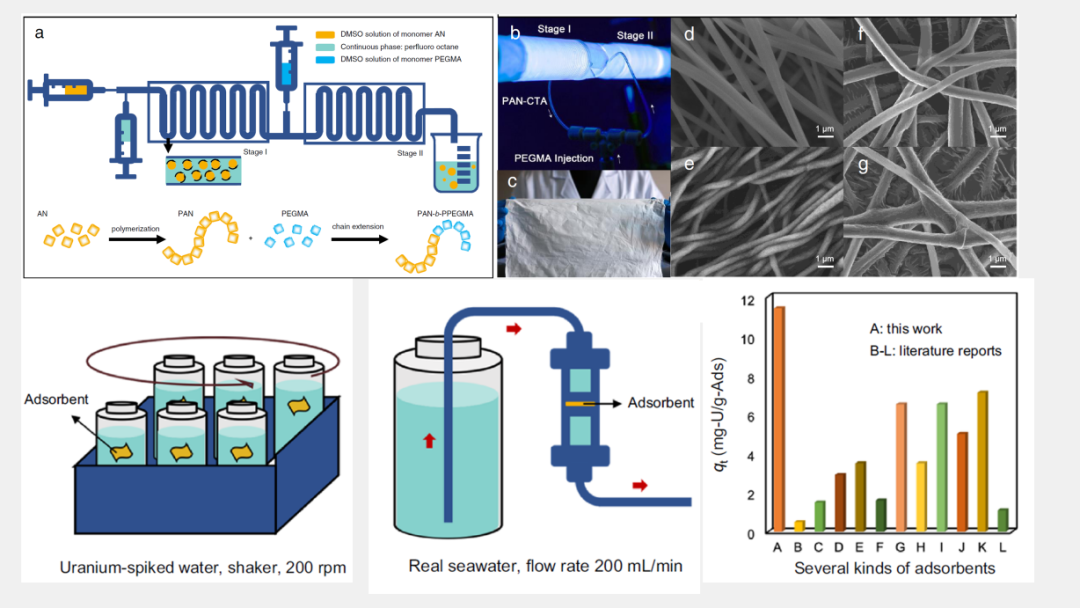

嵌段共聚物的光控合成及海水提鈾吸附實驗

研究采用了多尺度計算與高通量實驗相結(jié)合的方式,形成了一套具有普適性的高分子材料定向合成研發(fā)模式,提出一種新型智能的材料設(shè)計理念,模擬了偕胺肟高分子材料的海水提鈾過程,通過光控聚合技術(shù)精準(zhǔn)合成嵌段型偕胺肟聚合物后,進行了28天的真實海水吸附實驗。結(jié)果證實該材料具有優(yōu)異的鈾吸附性能,吸附容量提高至11.4 mg/g,較之原來材料提高了5倍,這對海水提鈾的工程化具有促進意義。