2月28日,由山西省城鎮低碳高效供熱技術創新中心(中國能源建設集團山西省電力勘測設計院有限公司)主辦,中國城鎮供熱協會城市能源規劃專業委員會、山西省市政公用事業協會城鎮供熱分會提供指導,中鐵三局集團投資有限公司、聯合瑞升(北京)科技有限公司協辦,中國電力科技網承辦的“大機組長距離供熱太原論壇”隆重開幕。

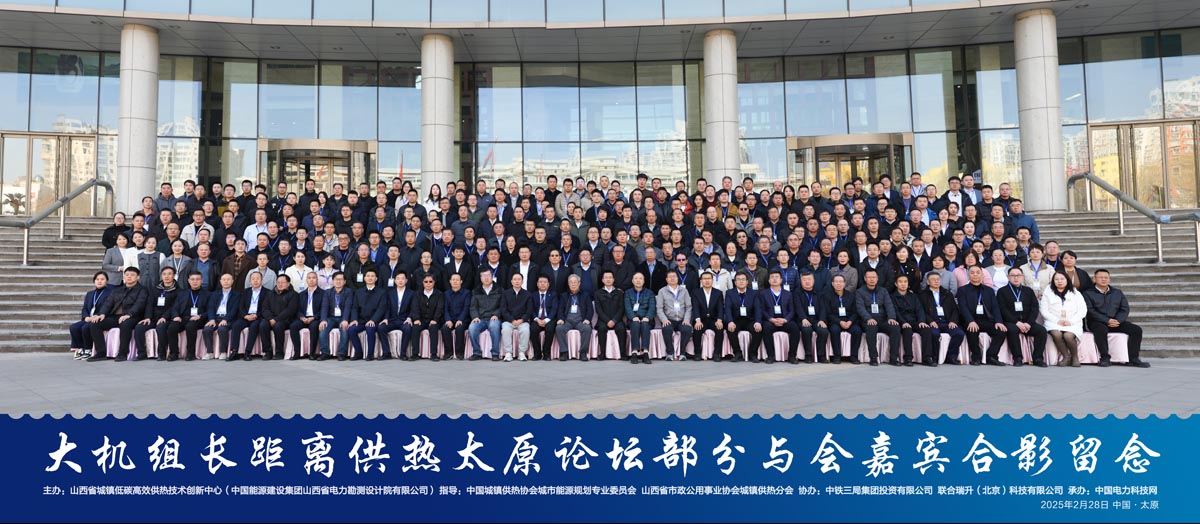

19位院士、專家,以“大機組 長距離輸送 低碳高效”為主題發表演講、交流答疑。吸引來自全國各地能源專家、科研機構、高等學校、企業代表線下近400人齊聚一堂,線上近4000人,共探大機組長距離供熱技術的創新與應用,為推動供熱行業綠色轉型和實現“雙碳”目標獻計獻策。會后,與會嘉賓還參觀太古長輸供熱項目,技術高管現場答疑,解決實際問題。

【論壇啟幕:同襄盛舉,暢話未來】

在山西省城鎮低碳高效供熱技術創新中心副主任、中國能建山西院節能分公司總經理趙楊波主持中,論壇拉開帷幕。趙總表達對此次論壇順利召開的祝賀,指出大機組長距離供熱,作為推動能源高效利用、促進節能減排、實現綠色低碳發展的重要舉措,體現技術創新力量,成為城市可持續發展與居民生活質量提升關鍵所在。太古長輸供熱工程,創下6個“之最”,實現6個“首創”,技術難度和要求,在全國乃至世界供熱史上都史無前例,為全國各地長輸供熱項目實施開創先河,是成功示范樣板工程。

中國電力工程顧問集團有限公司黨委常委、副總經理,山西省電力勘測設計院黨委書記、董事長王新平致歡迎詞。他表示:供熱行業是能源消費的重要領域,也是實現“雙碳”目標的關鍵環節。我們以7600萬平方米供熱版圖、百萬噸級減碳實效,向世界證明了山西院方案破解能源集約化、低碳化難題的能力。這些成就,是產學研協同攻堅的縮影,更是全體能源人向“雙碳”目標奮進的鏗鏘足音!本次論壇旨在搭建一個開放、共享的交流平臺,推動供熱技術的創新與應用,助力中國供熱行業的綠色低碳轉型。

中國城鎮供熱協會副秘書長牛小化在開幕致辭中指出,當前,我國能源結構正加速向清潔低碳轉型,供熱行業作為能源消費的重要領域,肩負著保障民生與生態協同發展的雙重使命。要直面挑戰,把握供熱行業新機遇。未來,行業需聚焦熱電協同、余熱深度利用、多源聯網保障等方向,利用好國家大規模設備設施更新的政策,推動供熱系統從“粗放管理、規模擴張”向“質量優先、精細協調”的跨越。

受山西省生產力學會會長、省政協原副主席李雁紅委派,山西省生產力學會常務副會長兼秘書長,山西省國土資源廳原副廳長牛來有發表致辭:面對供熱行業的變革浪潮,我們必須打破“單兵作戰”的思維模式,集中行業精英、構建行業優勢,全力推進技術成果轉化,提升經濟服務水平。供熱作為民生保障與能源消費的“雙重樞紐”,既面臨清潔化、低碳化的技術挑戰,也孕育著智慧化、多能互補的產業新機。山西作為全國能源革命綜改試點,正以“傳統能源綠色轉身,新興能源創新突圍”為抓手,全力構建現代供熱體系。

中國能源研究會特邀副理事長,中國大唐集團原董事長、黨組書記陳進行致辭。他指出,近年來我國供熱行業得到了長足的發展,發展長距離、大面積供熱已成為必然趨勢。山西院從昔日“煤電設計主力軍”,到如今在多能互補、長輸供熱、新型儲能等技術前沿持續突破,轉型之路正是中國能源央企深化改革、創新突圍的縮影;中國電力科技網交流能源領域最新科研成果,分享創新技術應用經驗,助力節能減排,見證電力發展變化,為我國電力事業作出卓越貢獻。本屆論壇恰逢其時,必將以此為契機,攜手推動長距離供熱的技術創新,在建設新型能源體系的征程上再創輝煌!

中國工程院院士江億在視頻主題演講中表示,供熱行業的低碳轉型不僅是技術問題,更是系統性工程,提出電力供需的季節差,是零碳電力系統必須應對、必須解決的第一大問題。針對大規模、跨季節的熱量回收,儲存各個時候火電排放的余熱;怎么才能有效的回收全部余熱;為什么要長距離輸熱;如何有效降低回水溫度四大會議主題進行詳細闡述。呼吁各方加強合作,推動清潔能源供熱技術的研發與推廣,構建高效、智能的現代供熱體系。

【主旨演講:聚焦前沿,共謀發展】

中國工程院院士于俊崇圍繞“小議城鄉低碳高效供熱問題”展開演講,詳細探討了清潔能源、核能、熱泵等多種供熱技術的優缺點及適用場景。他強調,未來供熱技術的發展應注重因地制宜,結合區域特點選擇最優方案。還指出內陸城鄉地區的低碳高效供熱需要多方協作,政府、企業、科研機構和公眾應共同努力,推動清潔能源、核能和熱泵等技術的應用與發展。他呼吁加強技術創新,降低供熱成本,提升系統的可靠性和安全性,同時完善相關政策法規,為低碳供熱提供良好的發展環境。

清華大學教授付林,發表“雙碳目標下長距離供熱面臨的新問題及對策”演講,重新審視了電廠的供熱能力,強調在低碳背景下,如何高效利用現有資源成為關鍵,指出跨季節儲熱將成為未來集中供熱的重要組成部分。對比余熱供熱和全面電氣化供熱兩種路線,全面電氣化方案相比余熱供熱方案需要增加風光電裝機5.9億kW,火電裝機2.7億kW。討論了長距離熱網的輸送能力,提出了優化調峰模式以應對供需波動,降低回水溫度實現大溫差,是長距離供熱的基礎。要合理確定供熱規模及長輸供熱管徑,避免投資浪費。此外,他特別提到大溫差問題對供熱系統的影響,并探討了長輸管網的承壓能力,為未來長距離供熱技術的創新與發展提供了新的思路。

國務院發展研究中心資源與環境政策研究所副所長常紀文,發表“中國未來供熱能源的發展趨勢與建議”演講。結合新型能源體系的構建節奏,有序推進供熱的清潔和低碳化。在煤炭、天然氣等傳統化石能源供熱的問題上,要堅持先立后破,保證供熱安全,堅持減污、降碳協同增效。不斷推進核電、生物質能集中供熱,也推進太陽能、污水污泥、生物質能、熱泵等熱能的分散利用,促進供熱的多元化。供熱宜因地制宜,采取集中供熱(如大型供熱機組)和分散供熱相結合的方式,減少用熱、供熱的成本,不宜“一刀切”。新型供熱系統的建設和推進,必須既考慮技術可行性,也考慮經濟成本和用戶的支付能力。缺乏經濟性的一些供熱試點,不宜盲目推廣。

山西省城鎮低碳高效供熱技術創新中心主任、中國能建山西院黨委委員、副總經理黃運波,發表“供熱綠色低碳發展·助推能源轉型升級”演講,詳細闡述山西院在低碳高效供熱領域的技術優勢,包括高效熱泵技術、工業余熱利用、智能供熱系統等核心技術的研發與應用。分享了企業在科研方向上的布局,重點圍繞清潔能源供熱、長距離輸熱技術、智能化調控系統等領域開展創新研究,致力于推動供熱行業的綠色低碳轉型。

山西省城鎮低碳高效供熱技術創新中心學委會主任、中國能建山西院節能分公司總工程師劉沖,發表“新型電力系統形勢下熱電聯產供熱存在問題及未來趨勢分析”的演講。指出熱電聯產三改聯動應該將電廠、熱網統籌規劃聯動起來,達到大幅度提高能源利用率的目標。多種熱價機制是擺脫目前熱電廠、熱網困境的關鍵因素,應通過政府、企業、熱用戶共同制定好這項機制,達到能調動熱網積極性,愿意參與熱網荷儲一體化運行的積極性。有條件的熱網經營單位,規劃全年供熱,應積極開拓潛在的非采暖季熱用戶、跨季節儲能熱用戶,提高供熱系統的年運行小時數,增加收益。

【技術分享:創新驅動,實踐先行】

中國電力企業聯合會首席專家、中國華電原副總會計師陳宗法,發表“推進低碳化改造,更好發揮煤電發電、供熱、調峰作用”的演講,結合國家推進全面綠色轉型的意見以及節能降碳的行動方案,提出要大力發展集中供暖、長輸供熱、多元靈活供熱以及清潔智慧供熱,積極探索降碳效果大、技術經濟性好的單一或多種技術路線耦合的煤電低碳化改造建設項目,創建各區域特色的清潔供熱模式,促進煤電更好地發揮發電、供熱、調峰作用。同時,要推進傳統供暖領域市場化改?,逐步改變政府單一定價模式,對于煤炭、天然氣、核能、風光電、地熱、生物質、電能等不同熱源類型,建議分類核定成本、疏導熱價,采?“基準熱價+煤(?)熱價格聯動”“協商定價”“浮動定價、?險分擔”等多種熱價模式。

中國建筑學會建筑熱能動力分會副理事長尹留成,發表“北方集中供熱現狀分析及低碳供熱發展方向”演講,結合國家“雙碳”目標和相關政策,探討低碳供熱發展方向,指出未來供熱行業重點發展清潔能源供熱、工業余熱利用及智能化調控技術,推動供熱系統向綠色低碳轉型。提出通過政策引導、技術創新和市場化機制,北方集中供熱有望實現高效、低碳、可持續發展。

中鐵三局集團投資有限公司總經理崔金兆,代表中鐵三局就投資、建設、施工的“托克托至呼市長輸供熱管網項目介紹”進行介紹,重點展示了“托克托至呼和浩特長輸供熱管網項目”全周期的實施情況,指出該項目實施后在技術、資源整合、經濟及環保方面的顯著優勢。該項目屬于重大民生工程,具有投資體量大、關注程度高、社會影響廣的特點,建設工期極短且施工復雜,存在管線長、管徑大、焊口多、干擾雜、協調難、安全風險高的特點。中鐵三局發揮組織優勢采取集群管理,通過科技賦能、工裝改進、優化斷面等多種手段,僅僅用256天實現從開工到試壓運營。同時,也分享了項目實施后取得的節能、環保和經濟效果,包括提高供熱效率、減少能源消耗、降低碳排放量、盤活既有資產等,更為當地居民和企業提供更加穩定、清潔的供熱服務。

聯合瑞升(北京)科技有限公司副總經理黃治坤,發表“高背壓耦合增汽機乏汽梯級供熱技術及應用案例”的演講,介紹高背壓耦合增汽機乏汽梯級供熱技術及其應用案例,指出其在雙碳目標下對提升能源利用效率、減少碳排放的重要意義。隨后詳細講解該技術的系統構成,包括高背壓機組、增汽機和梯級供熱系統的協同運作原理。分享了多個典型應用案例,展示了該技術在實際項目中的成功實踐和顯著成效。

太原理工大學教授王飛,發表“大直徑供熱直埋熱水管道高強度管件的研究”演講。立足我國城鎮供熱管網建設的技術痛點,深入探討高強度管件研究進展與應用前景,指出長輸供熱直埋管道特點:豎向小折角較多,橫向小折角、大轉角較多,不均勻沉降折角較多,設計、施工折角較多。對于推動大直徑、高溫度、長輸供熱管道無補償直埋敷設意義重大,對于提高管道工程安全性、可靠性具有重要理論意義和工程應用價值,為我們提供寶貴的技術參考。

山東省經濟和信息化委員會經濟運行局正局級調研員蕭文華,發表“用智能化提高火電機組效率 為保障綠色能源供應做貢獻”演講。指出智能化提高熱能利用效率是熱力產業發展的必然趨勢,重點闡述5G智能熱力網建設的意義與實踐路徑,表示5G技術的應用為熱力網的智能化調控提供強大支持,能夠實現熱力資源的高效分配和利用,進一步提升能源利用效率。他呼吁各方加大投入,加快推進5G智能熱力網建設,為綠色能源供應提供堅實保障。

國家能源集團科學技術研究院太原分公司院長馬慶中,發表“廣義高背壓乏汽深度回收節能靈活性供熱技術研究”的演講,系統回顧供熱技術發展歷程與應用現狀,重點介紹廣義高背壓熱電解耦特性的研究成果。強調通過優化熱電解耦特性,可以顯著提升機組供熱能力和能源利用效率。北方城鎮加快推進熱電聯產集中供暖,工業園區加快工業用汽規模化是未來集中供熱的發展趨勢,可避免用戶自行采暖時產生的浪費和污染,還可充分利用余熱和廢熱,提高能源利用率。由于火電企業離城市或工業園區有一定距離,需要開展長輸供熱,長輸供熱技術是一種高效、節能、環保的供熱方式。

山西省城鎮低碳高效供熱技術創新中心副主任、中國能建山西院節能分公司主任工程師杜洪巖,發表“‘雙碳’目標下的火電廠靈活性改造分析”演講。實際工程中靈活性改造與供熱改造、節能改造協同作用,多種技術協同應用是未來主流。這種協同改造能夠保障供熱的同時實現靈活性調節,提高能源利用率,實現環保和經濟雙贏。注重每個企業、每臺機組的個性化差異,量身定制最優技術路線。技術的適應性和可靠性是改造成功的關鍵。電力系統靈活性資源分布在電源側、電網側和負荷側,儲能是重要靈活性來源。煤電機組靈活性改造原則是在安全、環保基礎上實現有效益保障的靈活性。

【院士、專家對話:高效溝通,深度互動】

本屆論壇以解決實際問題為導向,精心設計互動環節,為與會嘉賓提供了深度交流與思想碰撞的平臺,專家現場解答參會者的疑問,面對面展開對話,圍繞行業熱點和難點問題進行深入探討,使報告內容得到更加深刻的理解和消化,切實解決了實際工作中的疑難問題。

專家針對熱點、焦點問題,從不同角度出發,各抒己見,分享研究成果和實踐經驗。通過多維度的觀點碰撞,與會嘉賓不僅能夠更全面地理解議題,還在交流中形成了廣泛的共識。這種開放式的討論模式,不僅拓寬了大家的視野,也為行業未來的發展提供了新的思路和方向。

【閉幕詞】

山西省城鎮低碳高效供熱技術創新中心副主任、中國能建山西院節能分公司總經理趙楊波致閉幕詞。指出當前,“雙碳”目標引領著能源革命,供熱行業正迎來綠色升級的關鍵期。我們堅信,唯有以科技創新為引擎,以開放協作為紐帶,方能破解發展難題,共筑溫暖未來。期待各位同仁將論壇成果轉化為實踐動力,攜手推動行業向高效、智能、可持續邁進。

【參觀考察,現場答疑】

3月1日,200多位與會嘉賓分四組,參觀太原熱力公司、古交興能電廠。

太原市集中供熱調度中心,康成偉詳細介紹太古大溫差長輸供熱項目關鍵技術及運行效果,項目的成功實施,不僅解決了城市供熱難題,還為全國供熱行業提供了可復制的經驗。通過技術創新和智能化管理,太原市正在引領綠色供熱的新時代,為市民創造更加溫暖、清潔的生活環境。

參觀古交興能電廠1、2、3、4號機熱網首站,衛永杰部長全程陪同,并匯總大家關心問題,進行集中解答,分享古交電廠熱網運行經驗,供熱系統經多次改造,實現多機組乏汽供熱,提升能源利用效率。在電網負荷調整方面,通過優化機組運行方式,靈活應對電網需求變化,確保供熱與發電的平衡。針對空冷系統防凍,電廠采取多種措施,確保在嚴寒條件下設備穩定運行。為適應電網深度調峰需求,電廠對機組系統進行全面改造,提升調節能力和響應速度。此外,還積極探索深度挖掘供熱抽汽有效能途徑,通過技術創新進一步提高能源利用率。熱網投運過程中,電廠總結并預防各類事故,制定詳細應急預案,確保供熱系統安全穩定運行。通過本次參觀活動,古交興能電廠展示了在綠色能源和高效供熱領域的卓越成就。不僅讓大家對電廠技術和運行有了更深入的了解,也為全國能源行業提供了可借鑒的經驗。

中國電力科技網對本次會議進行全程實況錄像,供國家能源局、電網、各大發電集團主管部門交流學習;關注中國電力科技網相關欄目、電力月刊和公眾號,更多資料供廣大電力科技工作者免費下載和在線瀏覽,保存、共享,傳播先進技術和經驗,為我國電力發展貢獻綿薄之力。

聯系人:

中國電力科技網:m.0631rcsc.com

北京中盛國策新能源技術院:www.zhongshengguoce.com

針對本屆論壇,《中國環境報》《中國工業報》《中國能源報》《山西廣播電視臺》分別進行新聞報道、深度報道、新聞午報欄目播出。

“大機組長距離供熱太原論壇”啟幕,共商供熱綠色轉型

作者:中環報記者高崗栓

2月28日,由山西省城鎮低碳高效供熱技術創新中心(中國能源建設集團山西省電力勘測設計院有限公司)主辦、中鐵三局集團投資有限公司和聯合瑞升(北京)科技有限公司協辦、中國電力科技網承辦的“大機組長距離供熱太原論壇”在太原市開幕。

本屆論壇以“大機組 長距離輸送 低碳高效”為主題,來自全國各地的能源專家、科研機構、著名高校、企業代表等近400名嘉賓共謀大機組長距離供熱技術的創新與應用之路,共商能源行業綠色轉型和實現“雙碳”目標之策。

大機組長距離集中供熱,一頭連著藍天白云,一頭連著百姓冷暖,是推動能源高效利用、促進節能減排的重要舉措,也是實現綠色低碳發展和提升居民生活質量的關鍵所在。

論壇期間,17位專家學者和企業界代表緊緊圍繞論壇主題,分別就“小議內陸城鄉低碳高效供熱”“雙碳目標下長距離供熱的新問題和新技術”“中國未來供熱能源的發展趨勢與建議”“供熱低碳發展,助推能源轉型升級”“新型電力系統形勢下熱電聯產供熱潛力分析及實施路徑建議”“燃煤機組節能降耗技術路線及典型案例分析”等研究課題發表演講,并和與會者進行了廣泛交流和深入探討,共同分享了他們的最新研究成果,提出了深度前沿思考和建議。

與會專家學者一致認為,未來供熱行業的發展必須堅持以技術創新為核心驅動力,以政策支持為堅實保障,以市場需求為根本導向,全面推動清潔能源供熱技術的規模化、產業化應用,加快構建高效、智能、低碳的現代供熱體系,為實現“雙碳”目標提供有力支撐。

主辦方負責人表示,本次論壇既是一場思想盛宴,更是一次行動宣言。它的成功舉辦,為促進大機組供熱改造和長輸供熱技術的交流與合作搭建了重要平臺,為供熱行業的綠色低碳轉型注入了新動能、開辟了新路徑。相信持續的政策引領、技術創新和實踐探索,中國不僅能實現供熱行業的高質量發展,還將為全球應對氣候變化、推動能源可持續發展貢獻中國智慧和中國方案。(來源:中國環境)

長距離供熱能耗高,大機組長距離供熱技術將迎來快速發展期

來源:中國環境

作者:中環報記者高崗栓

2025-02-28

2月28日,由山西省城鎮低碳高效供熱技術創新中心(中國能源建設集團山西省電力勘測設計院有限公司)主辦、中鐵三局集團投資有限公司和聯合瑞升(北京)科技有限公司協辦、中國電力科技網承辦的“大機組長距離供熱太原論壇”在太原湖濱會堂隆重開幕。

本屆論壇的主題是“大機組、長距離輸送、低碳高效”,來自全國各地的能源專家、科研機構、著名高校、企業代表等近400名嘉賓齊襄盛會,共謀大機組長距離供熱技術的創新與應用之路,共商能源行業綠色轉型和實現“雙碳”目標之策。

論壇啟幕:同襄盛舉,暢話高效綠色低碳供熱未來

大機組長距離供熱,一頭連著藍天白云,一頭連著百姓冷暖,是推動能源高效利用、促進節能減排的重要舉措,也是實現碳達峰碳中和與提升居民生活質量的核心路徑。

“當前我國能源結構正加速向清潔低碳轉型,供熱行業作為能源消費的重要領域,肩負著保障民生與生態協同發展的雙重使命。”中國電力工程顧問集團公司黨委常委、副總經理,山西省電力勘測設計院黨委書記、董事長王新平致歡迎詞時表示,以本次論壇為起點,錨定“能源安全、綠色轉型、民生保障”三位一體目標,以長距離供熱技術為杠桿,撬動能源體系全要素升級,為供熱技術的高質量發展注入新動能。

“供熱行業的綠色低碳轉型,不僅是技術問題,更是系統性工程。”中國工程院院士江億強調,未來我們要以能源行業綠色轉型為目標,凝聚全行業智慧,堅定扛起綠色低碳發展的政治責任,積極探索供熱領域的新模式、新技術、新業態,為積極應對全球氣候變化和實現“雙碳”目標貢獻“中國智慧”。

“未來,行業需聚焦熱電協同、余熱深度利用、多源聯網保障等方向,利用好國家大規模設備設施更新的政策,推動供熱系統從‘粗放管理、規模擴張’向‘質量優先、精細協調’的跨越。”中國城鎮供熱協會副秘書長牛小化在開幕致辭中倡議各方,圍繞“大機組靈活性改造”,深挖煤電與新能源耦合潛力,推動能源結構優化;聚焦“長輸管網智慧調控”,破解“送得到”與“送得省”的矛盾,提升供熱效率;探討“跨區域熱力交易”,讓余熱資源流動起來,實現能源高效利用與價值最大化。

主旨演講:聚焦前沿,共謀供熱技術低碳創新之路

長距離供熱作為一種高效、集約化的能源利用方式,在實現低碳供熱目標中具有重要作用,但同時也面臨著能耗高、熱損失大、系統復雜等問題。應當如何破解?

中國工程院院士于俊崇《小議內陸城鄉低碳高效供熱問題》的精彩報告,一開場就贏得滿堂彩。他一針見血指出,內陸城鄉地區的低碳高效供熱需要多方協作,政府、企業、科研機構和公眾應共同努力,大力推動清潔能源、核能和熱泵等技術的應用與發展。同時他呼吁加強技術創新,降低供熱成本,提升系統的可靠性和安全性,同時完善相關政策法規,為低碳供熱提供良好的發展環境。

清華大學付林教授作的《雙碳目標下長距離供熱的新問題和新技術》報告,讓與會者翹起大拇指。他重新審視了火電廠的供熱能力,強調在低碳背景下,如何高效利用現有資源成為關鍵。并和與參會者討論了長距離熱網的輸送能力,提出了優化調峰模式以應對供需波動。此外,他還特別提到大溫差問題對供熱系統的影響,并探討了長輸管網的承壓能力,為未來長距離供熱技術的創新與發展提供了新的思路。

導航引領:政策為綱,共商能源行業綠色轉型之策

中國供熱能源的轉型是一項系統性工程,不源結構調整的重要僅是能組成部分,更是實現綠色低碳發展、改善民生福祉的關鍵之舉。未來,中國大機組長距離供熱技術的市場前景、政策支持及行業發展趨勢等怎樣?

政策千萬條,落實第一條。常紀文是國務院發展研究中心資源與環境政策研究所副所長,對中國未來供熱能源的發展趨勢以及環保政策法規的制定等方面頗有研究。在他看來,政策出臺后,考驗的是執行力、落實力。未來高效低碳供熱只有通過政策引導、技術創新和市場機制的協同作用,構建起清潔、高效、智能的現代供熱體系,才能為實現‘雙碳’目標和經濟社會可持續發展提供強有力支撐。

“隨著國家對清潔能源和綠色發展的重視,大機組長距離供熱技術將迎來快速發展期,智能化、數字化技術在供熱系統中的應用成為熱議焦點。”中國電力科技網CEO魏毓璞表示,作為能源領域交流傳播平臺,將繼續加強與政府、各大集團、科研機構、高等院校的合作,助力大機組長距離供熱典型示范項目的推廣,為新型電力系統的綠色轉型貢獻力量。

怎么用智能化提高火電機組效率,為保障綠色能源供應做貢獻?山東省經濟和信息化委員會經濟運行局正局級調研員蕭文華頗有心得。在報告中,他重點闡述了5G智能熱力網建設的意義與實踐路徑,指出智能化提高熱能利用效率是熱力產業發展的必然趨勢,表示5G技術的應用為熱力網的智能化調控提供了強大支持,能夠實現熱力資源的高效分配和利用,進一步提升能源利用效率。他呼吁各方加大投入,加快推進5G智能熱力網建設,為綠色能源供應提供堅實保障。

經廣泛交流和深入探討,與會17名專家學者一致認為,未來供熱行業的發展必須堅持以技術創新為核心驅動力,以政策支持為堅實保障,以市場需求為根本導向,全面推動清潔能源供熱技術的規模化、產業化應用,加快構建高效、智能、低碳的現代供熱體系,為實現“雙碳”目標提供有力支撐。

技術分享:創新驅動,實踐先行提供“太原方案”

近年來,我國供熱行業雖然取得長足進步,但仍面臨清潔熱源不足、電廠余熱利用率低、熱電不協同、長輸系統能效待提升等挑戰。

太原,這座中國北方重要能源基地,不僅在傳統能源領域積淀深厚,更在新能源探索與供熱方式革新中展現前瞻性和創新精神,特別是太原-古交長輸供熱項目橫跨太原城區和古交市,是當時世界上規模最大、地形最復雜的大溫差長輸集中供熱項目,實現供熱面積7600萬平方米,占太原市區總供熱面積的1/3以上,創下6個“之最”,實現6個“首創”:首創大溫差長輸供熱技術體系,首次構建六級泵循環加壓輸送系統,首次提出錨桿、內襯相結合的傳力結構,首次研發出大位移直管壓力平衡膨脹節,首次研制出隧道供熱管道專用雙頭軌道車,首次提出陣列式無應力配管技術,使熱網輸送能力比傳統熱網提高50%,為全國各地長輸供熱項目實施開創了先河,提供了“太原樣本”。

記者在采訪中了解到,該工程作為太原市乃至山西省重要民生工程、暖心工程和示范樣板工程,工程投運后,實現了對太原第一熱電廠4臺300MW機組和1640萬平方米分散燃煤鍋爐的全面替代。每年可節約標煤93.1萬噸,節電5700萬度,節水2943萬噸,減少二氧化碳排放量244萬噸,減少二氧化硫排放量4.8萬噸,減少氮氧化物排放量2.4萬噸,減少粉塵排放量2.1萬噸,社會、經濟、環保效益顯著。

供熱行業的每一次升溫,都是對民生冷暖的回應;每一米管網的延伸,都是對綠色未來的丈量。主辦方負責人表示,本次論壇既是一場思想盛宴,更是一次行動宣言。它的成功舉辦,為促進大機組供熱改造和長輸供熱技術的交流與合作搭建了重要平臺,為供熱行業的綠色低碳轉型注入了新動能、開辟了新路徑。讓我們以今日之共識,共創行業之實績——讓中國供熱不僅有“大國重器”的硬實力,更要有“溫暖零距離”的軟溫度,為積極應對全球氣候變化、推動能源可持續發展貢獻中國智慧和中國方案。

(編輯:喬建華)

我國未來供熱行業發展路在何方?

來源:中國環境

作者:中環報記者高崗栓

2025-03-05

熱電產業作為國民經濟的重要支柱,承載著支撐經濟發展、滿足民生供暖、促進節能減排、保障能源安全的重要使命。大機組長距離供熱是熱電產業發展的重要路徑,當前既面臨清潔化、低碳化的技術挑戰,也孕育著智慧化、多能互補的產業新機。如何推動供熱行業綠色轉型,積極探索供熱領域的新模式、新技術、新業態,全力構建現代供熱體系,為北方地區蹚出一條“保民生”與“護生態”協同發展的實踐路徑?連日來,記者采訪了有關專家學者和企業負責人。

因地制宜推動清潔供暖成效顯著

專家指出,我國每年供熱耗能約占全國總能耗10%—15%,向空氣排放二氧化碳10億噸以上。為早日實現“雙碳”目標,這是一個必須攻克的“堡壘”。

近年來,中央財政累計投入資金1200多億元,帶動地方各類投入超過4000億元,大力推動熱電聯產和集中供熱,鼓勵因地制宜采用空氣源、水源、地源熱泵等清潔綠色供熱新方式,替代燃煤、燃油、燃氣鍋爐等傳統高能耗、高碳排供熱方式,使我國供熱行業得到健康發展。

截至2023年底,北方地區清潔取暖面積較2016年底增加107億平方米,清潔取暖率提高46個百分點,京津冀及周邊地區、汾渭平原PM2.5濃度較2016年分別下降41.1%、30.6%,重污染天數分別減少61.2%、41.8%。清潔取暖替代散煤,對區域環境空氣質量改善貢獻率達30%以上,大幅提升了人民生活品質。

大機組長距離供熱勢頭強勁

我國現有火電機組15.4億千瓦,但純冷凝機組的能源利用率不到50%,仍有大量的熱能可以深入挖掘利用。根據《中國清潔供熱產業發展報告(2024)》統計,截至2023年底,我國北方地區供熱總面積為245億平方米(城鎮供熱面積175億平方米,農村供熱面積70億平方米)。其中,清潔供熱面積186億平方米,清潔供熱率為76%。但是,縣級以下區域供熱發展極不平衡,還有很長的路要走。

“凡是城市周邊100公里半徑內的火電廠,均可實現長距離、經濟供熱。如果我們將北方火電廠60%的余熱利用起來,再配合少量熱電聯產及燃氣調峰,就可滿足約200億平方米供熱,足以覆蓋目前141億平方米城鎮供熱需求。”中國能源研究會特邀副理事長陳進行坦言,目前縣級及以下區域集中供熱市場廣闊,發展大機組、長距離、大面積供熱勢不可當。

記者在采訪中了解到,隨著技術的創新與發展,我國長距離供熱已經可以達到100公里以上,這為發展大機組、長距離、大面積供熱創造了條件。太原市古交電廠通過38公里管道,向太原8300多萬平方米面積供暖。寧夏寧武電廠跨越黃河向46公里外的銀川送熱,供熱面積達6705萬平方米。華能伊敏電廠對機組進行供熱改造,通過72.22公里管道,向海拉爾市供熱,實現了高寒地區長距離供熱。大唐托克托電廠進行供熱改造,建設70公里長輸管網,為呼和浩特市區提供采暖熱水,當前就能具備5300萬平方米供熱能力。

目前,北方單機容量30萬千瓦以上的火電機組裝機就有6億千瓦,對應供熱能力超過9億千焦。因此,我們要利用好現有的資源,鼓勵燃煤電廠實現長距離、大面積集中供熱,不但能有效提高燃煤機組的能源利用率,還可以替代眾多供熱小鍋爐和一些小功率、高能耗供熱設備,減少污染物排放,實現經濟效益和環境效益的“雙贏”。

加快構建高效智能低碳的現代供熱體系

“熱電產業市場廣闊,關鍵是需要國家產業政策配套和支持,我們必須加強熱電產業政策系統研究。”陳進行指出,要契合國家和地方經濟社會發展的中長期規劃,有效對接地方各級政府區域“雙碳”目標任務,從產業規劃、熱價政策、信貸支持、稅收優惠等方面開展工作,加強溝通交流,凝聚共識。要改變大水漫灌粗放供熱的傳統模式,加強研究一戶一表、精準供熱的政策和措施。

科技賦能發展,創新決勝未來。“熱電產業的發展離不開技術創新。”清華大學教授付林強調,面對供熱行業的變革浪潮,我們必須打破“單兵作戰”的思維模式,集中行業精英、構建行業優勢,全力推進技術成果轉化,通過引入人工智能、大數據、云計算等先進技術,提高生產運行的智能監控水平,實現精準調度和優化控制,實現智慧供暖,以新質生產力促進熱電產業發展。

以“硬科技”支撐“暖民心”,不做“技術孤島”,而是要做行業轉型的“連接器”和“加速器”是山西電力勘測設計院最大的目標追求。在清潔熱源領域,牽頭研發的火力發電廠乏汽余熱梯級利用技術,使供熱能耗降低50%以上;在智慧供熱領域,構建的“源-網-荷-儲”一體化調控平臺,助力熱網效率提升30%;在多能協同領域,推動風電消納與儲熱耦合示范工程落地,實現“綠電”與“熱網”高效鏈接。累計完成30余項大型長輸供熱管網,為推動熱電產業向清潔、低碳、高效方向轉型提供了樣板。

在剛剛結束的“大機組長距離供熱太原論壇”上,與會專家學者一致認為,未來供熱行業的發展必須堅持以技術創新為核心驅動力,以政策支持為堅實保障,以市場需求為根本導向,全面推動清潔能源供熱技術的規模化、產業化應用,加快構建高效、智能、低碳的現代供熱體系,為實現“雙碳”目標提供有力支撐。

(編輯:徐衛星)

我國長距離供熱可達百公里以上

鼓勵采用清潔供熱方式替代傳統供熱方式

《中國環境報》(2025年03月13日第008版)

本報記者高崗栓

近年來,中央財政累計投入資金1200多億元,帶動地方各類投入超過4000億元,大力推動熱電聯產和集中供熱,鼓勵因地制宜采用清潔供熱方式替代燃煤、燃油、燃氣鍋爐等傳統供熱方式。

如何推動供熱行業綠色轉型,積極探索供熱領域的新模式、新技術、新業態,全力構建現代供熱體系,為北方地區瞠出一條“保民生”與“護生態”協同發展的實踐路徑?連日來,記者采訪了有關專家學者和企業負責人。

大機組、長距離、大面積供熱勢頭強勁

截至2023年年底,北方地區清潔取暖面積較2016年年底增加107億平方米,清潔取暖率提高46%。清潔取暖替代散煤對區域環境空氣質量改善貢獻率達30%以上,大幅提升了人民生活品質。

據《中國清潔供熱產業發展報告(2024)》統計,截至2023年年底,我國北方地區供熱總面積為245億平方米。其中,清潔供熱面積186億平方米,清潔供熱率為76%。但是,縣級以下區域供熱發展極不平衡,還有很長的路要走。

“凡是城市周邊100公里半徑內的火電廠,均可實現長距離、經濟供熱。如果我們將北方火電廠60%的余熱利用起來,再配合少量熱電聯產及燃氣調峰,就可滿足約200億平方米供熱,足以覆蓋目前141億平方米城鎮供熱需求。”中國能源研究會特邀副理事長陳進行認為,目前縣級及以下區域集中供熱市場廣闊,發展大機組、長距離、大面積供熱勢不可擋。

記者在采訪中了解到,隨著技術的創新與發展,我國長距離供熱已經可以達到100公里以上,這為發展大機組、長距離、大面積供熱創造了條件。

各地也在積極探索。太原市古交電廠通過38公里管道,向太原8300多萬平方米面積供暖。寧夏回族自治區寧武電廠跨越黃河向46公里外的銀川市送熱,供熱面積達6705萬平方米。華能伊敏電廠對機組進行供熱改造,通過72.22公里管道,向內蒙古自治區呼倫貝爾市海拉爾區供熱,實現了高寒地區長距離供熱。大唐托克托電廠建設70公里長輸管網,為呼和浩特市區提供采暖熱水,當前已具備5300萬平方米供熱能力。

熱電產業市場廣闊

“熱電產業市場廣闊,關鍵是需要國家產業政策配套和支持,我們必須加強熱電產業政策系統研究。”陳進行指出,要契合國家和地方經濟社會發展的中長期規劃,有效對接地方各級政府區域“雙碳”目標任務,從產業規劃、熱價政策、信貸支持、稅收優惠等方面開展工作,加強溝通交流。要改變“大水漫灌”粗放供熱的傳統模式,加強研究一戶一表、精準供熱的政策和措施。

“熱電產業的發展離不開技術創新。”清華大學教授付林強調,面對供熱行業的變革浪潮,我們必須打破“單兵作戰”的思維模式,集中行業精英、構建行業優勢,全力推進技術成果轉化,通過引入人工智能、大數據、云計算等先進技術,提高生產運行的智能監控水平,實現精準調度和優化控制,實現智慧供暖,以新質生產力促進熱電產業發展。

“大機組長距離供熱太原論壇”聚焦供熱行業綠色轉型

中國工業新聞網

2025-02-28

2月28日,由中國能源建設集團山西省電力勘測設計院有限公司主辦,中國城鎮供熱協會城市能源規劃專業委員會、山西省市政公用事業協會城鎮供熱分會提供指導,中鐵三局集團投資有限公司、聯合瑞升(北京)科技有限公司協辦,中國電力科技網承辦的“大機組長距離供熱太原論壇”開幕。

本屆論壇邀請17位院士、專家,以“大機組長距離輸送低碳高效”為主題發表演講、交流答疑。吸引來自全國各地的能源專家、科研機構、高等學校、企業代表等300余人齊聚一堂,共同探討大機組長距離供熱技術的創新與應用,為推動供熱行業綠色轉型和實現“雙碳”目標獻計獻策。

聚焦前沿,共謀發展

山西省城鎮低碳高效供熱技術創新中心副主任、中國能建山西院節能分公司總經理趙楊波指出,大機組長距離供熱,作為推動能源高效利用、促進節能減排、實現綠色低碳發展的重要舉措,體現技術創新力量,成為城市可持續發展與居民生活質量提升關鍵所在。

中國電力工程顧問集團公司黨委常委、副總經理,山西省電力勘測設計院黨委書記、董事長王新平表示,供熱行業是能源消費的重要領域,也是實現“雙碳”目標的關鍵環節。

中國城鎮供熱協會副秘書長牛小化在開幕致辭中指出,大機組長距離供熱技術以“一套系統覆蓋百萬人口、單網年減排超10萬噸”的實效,正成為破局關鍵——它不僅是技術命題,更是打通區域能源協同的“供熱血脈”。同時,他提出三個期待:圍繞“大機組靈活性改造”,深挖煤電與新能源耦合潛力,推動能源結構優化;聚焦“長輸管網智慧調控”,破解“送得到”與“送得省”的矛盾,提升供熱效率;探討“跨區域熱力交易”,讓余熱資源流動起來,實現能源高效利用與價值最大化。

中國工程院院士江億表示,供熱行業的低碳轉型不僅是技術問題,更是系統性工程。他呼吁各方加強合作,推動清潔能源供熱技術的研發與推廣,構建高效、智能的現代供熱體系。

中國能源研究會特邀副理事長、中國大唐集團原董事長陳進行表示,山西院從昔日“煤電設計主力軍”,到如今在多能互補、長輸供熱、新型儲能等技術前沿持續突破,轉型之路正是中國能源央企深化改革、創新突圍的縮影。

陳進行指出,熱電聯產、工業余熱利用等技術的推廣,將為供熱行業的綠色低碳轉型提供重要支撐。

中國工程院院士于俊崇強調,未來供熱技術的發展應注重因地制宜,結合區域特點選擇最優方案。于俊崇指出,內陸城鄉地區的低碳高效供熱需要多方協作,政府、企業、科研機構和公眾應共同努力,推動清潔能源、核能和熱泵等技術的應用與發展。

長距離供熱作為一種高效、集約化的能源利用方式,在實現低碳供熱目標中具有重要作用,但同時也面臨著能耗高、熱損失大、系統復雜等問題。清華大學教授付林表示,在低碳背景下,如何高效利用現有資源成為關鍵,而長距離熱網的輸送能力,則需要優化調峰模式以應對供需波動。

國務院發展研究中心資源與環境政策研究所副所長常紀文指出,中國供熱能源的轉型不僅是能源結構調整的重要組成部分,更是實現綠色低碳發展、改善民生福祉的關鍵舉措。

常紀文表示,中國未來供熱能源的轉型是一項系統性工程,需要政府、企業、科研機構和公眾的共同努力。通過政策引導、技術創新和市場機制的協同作用,中國有望構建起清潔、高效、智能的現代供熱體系,為實現“雙碳”目標和經濟社會可持續發展提供有力支撐。

山東省經濟和信息化委員會經濟運行局調研員蕭文華指出,智能化提高熱能利用效率是熱力產業發展的必然趨勢,5G技術的應用為熱力網的智能化調控提供強大支持,能夠實現熱力資源的高效分配和利用,進一步提升能源利用效率。

中國建筑學會建筑熱能動力分會副理事長尹留成指出,未來供熱行業應重點發展清潔能源供熱、工業余熱利用以及智能化調控技術,推動供熱系統向綠色低碳轉型。通過政策引導、技術創新和市場化機制,北方集中供熱有望實現高效、低碳、可持續發展。

創新驅動,實踐先行

論壇期間,多位專家學者和企業代表分享了供熱領域的前沿技術與實踐案例。

據山西省城鎮低碳高效供熱技術創新中心主任黃運波介紹,山西院在低碳高效供熱領域具有一定技術優勢,包括高效熱泵技術、工業余熱利用、智能供熱系統等核心技術的研發與應用,致力于推動供熱行業的綠色低碳轉型。

山西省城鎮低碳高效供熱技術創新中心學委會主任、中國能建山西院節能分公司總工程師劉沖指出,在當前新型電力系統的背景下,熱電聯產供熱面臨著諸多挑戰,但也蘊含著巨大的發展潛力。通過技術創新和政策支持的雙重驅動,才能實現熱電聯產供熱的可持續發展,為城鎮低碳高效供熱貢獻力量。

中國電力企業聯合會首席專家、中國華電原副總會計師陳宗法,在《推進低碳化改造,更好發揮煤電發電、供熱、調峰作用》演講中,分析了煤電企業低碳化改造的挑戰與路徑,強調煤電在發電、供熱、調峰中的重要作用;國家能源集團科學技術研究院太原分公司院長馬慶中,系統回顧供熱技術發展歷程與應用現狀,并重點介紹了廣義高背壓熱電解耦特性的研究成果。強調通過優化熱電解耦特性,可以顯著提升機組的供熱能力和能源利用效率。

此外,來自山西省城鎮低碳高效供熱技術創新中心副主任杜洪巖、太原理工大學教授王飛等專家學者,分別圍繞火電廠靈活性改造、高強度管件研究、廣義高背壓供熱技術等主題發表演講,展示供熱領域的最新研究成果與應用實踐。

案例分析方面,重點展示了托克托至呼市長輸供熱管網項目的規劃與實施情況,指出該項目在技術、資源整合及環保方面的顯著優勢。

聯合瑞升(北京)科技有限公司副總經理黃治坤,介紹高背壓耦合增汽機乏汽梯級供熱技術及其應用案例,指出其在雙碳目標下對提升能源利用效率、減少碳排放的重要意義。

凝聚共識,共繪藍圖

本屆“大機組長距離供熱太原論壇”的成功舉辦,為供熱行業的綠色低碳轉型注入了新動能、開辟了新路徑。與會專家一致認為,未來供熱行業的發展必須堅持以技術創新為核心驅動力,以政策支持為堅實保障,以市場需求為根本導向,全面推動清潔能源供熱技術的規模化、產業化應用,加快構建高效、智能、低碳的現代供熱體系,為實現“雙碳”目標提供有力支撐。

中國電力科技網CEO魏毓璞在接受中國工業報記者采訪時表示,大機組長距離供熱技術是能源行業的重要創新方向之一。隨著城市化進程的加快和環保要求的提高,傳統的供熱方式已難以滿足現代城市的需求。通過大機組長距離供熱技術,可以實現能源的高效利用,減少資源浪費,同時降低對環境的影響。

魏毓璞表示,中國電力科技網作為能源領域交流傳播平臺,始終致力于推動能源技術的創新與應用。未來,將繼續加強與政府、各大集團、科研機構、高等院校的合作,助力大機組長距離供熱典型示范項目的推廣,為新型電力系統的綠色轉型貢獻力量。

對于大機組長距離供熱技術的市場前景、政策支持及行業發展趨勢等問題,魏毓璞表示,隨著國家對清潔能源和綠色發展的重視,大機組長距離供熱技術將迎來快速發展期,智能化、數字化技術在供熱系統中的應用成為熱議焦點。應繼續加大技術研發投入,推動科技創新與行業應用的深度融合,為實現“雙碳”目標和能源行業的可持續發展貢獻力量。

在“雙碳”目標的引領下,中國供熱行業正迎來前所未有的歷史機遇。隨著能源結構的深度調整和技術的不斷突破,清潔能源供熱、工業余熱利用、智能化調控等新技術、新模式將逐步成為行業主流。政府、企業、科研機構和公眾需攜手合作,形成合力,共同推動供熱行業的綠色低碳轉型。

展望未來,中國供熱行業將在全球能源轉型中發揮更加重要的作用。通過持續的技術創新和實踐探索,中國不僅能夠實現供熱行業的高質量發展,還將為全球應對氣候變化、推動能源可持續發展貢獻中國智慧和中國方案。

(經曉萃)

責任編輯:龔忻

太原論壇:探討大機組長距離供熱的系統化破局之路

中國工業報記者 經曉萃

2025-03-06 15:54

2月28日,“大機組長距離供熱太原論壇”在山西太原啟幕。中國能建集團科技信息裝備事業部和中電工程科技信息事業部、省能源發展中心、區政府、山西省生產力學會相關負責人親臨現場,并邀請到中國能源研究會特邀副理事長、中國大唐集團原董事長陳進行、江億院士、于俊崇院士、清華大學教授付林、國務院發展研究中心常紀文、中電聯首席專家陳宗法等18位重量級嘉賓和行業知名專家主題演講,省內外各大發電集團和各地市熱力集團近400位行業代表參會,以“大機組、長距離輸送、低碳高效”為主題,聚焦供熱行業的綠色轉型。

主辦方中國電力工程顧問集團有限公司黨委常委、副總經理,山西院黨委書記、董事長王新平在致歡迎詞中表示,供熱行業是能源消費的重要領域,也是實現“雙碳”目標的關鍵環節,山西院始終以央企擔當,聯合行業精英突破技術邊界——從參與全國首例“大溫差、低能耗”超遠距離輸送的太古供熱項目到新疆農六師至昌吉長輸53公里,從“引熱入邯”構建邯鄲市級熱力環網到臨汾綠色能源輸配97公里,數字代表成長歷程,以7600萬平方米供熱版圖、百萬噸級減碳實效,向世界證明了山西院方案破解能源集約化、低碳化難題的能力。

從“保民生”到“護生態”的雙重使命

中國能源研究會特邀副理事長、中國大唐集團原董事長陳進行在論壇上表示,發展長距離、大面積供熱已成為必然趨勢。我國現有火電機組15.4億千瓦,純冷凝機組的能源利用率不到50%,有大量的熱能可以利用,發展長距離、大面積供熱是行之有效的利用方法。行業要利用現有的資源,鼓勵燃煤電廠實現長距離、大面積集中供熱,不但提高燃煤機組的能源利用率,還可以替代眾多供熱小鍋爐和一些小功率、高能耗供熱設備,減少污染物排放,實現經濟效益和環境效益的雙贏。

作為能源消費與民生保障的“雙重樞紐”,供熱行業面臨清潔化與高效化的迫切需求。數據顯示,我國北方地區集中供熱面積已超150億平方米,但傳統燃煤鍋爐占比仍達60%以上,年碳排放量占全國總排放量的7%,減排壓力仍然很重。

山西省生產力學會常務副會長牛來有在致辭中強調,山西作為全國能源革命綜改試點,正以“傳統能源綠色轉身、新興能源創新突圍”為抓手,推動現代供熱體系建設。供熱作為民生保障與能源消費的“雙重樞紐”,既面臨清潔化、低碳化的技術挑戰,也孕育著智慧化、多能互補的產業新機。

然而,挑戰與機遇并存。中國城鎮供熱協會副秘書長牛小化指出,當前行業面臨清潔熱源不足、余熱利用率低、熱電協同不足等痛點,全面電氣化供熱雖能降低碳排放,卻會導致冬季電力峰值需求激增50%,探索多能互補的供熱方式是當下供熱行業發展之機。

從“送得到”到“送得省”的科技躍遷

中國工程院院士江億在論壇上指出:“供熱行業的低碳化不僅是技術問題,更是城市治理的系統工程。”

長距離供熱的本質是解決熱能傳輸效率與經濟性的平衡問題。傳統供熱系統因回水溫度較高(通常70℃),導致輸送能耗居高不下,經濟半徑僅限20公里以內。而通過大溫差技術(如回水溫度降至30℃以下),熱網輸送能力可提升50%以上,經濟輸熱距離擴展至100公里級別。

這一突破背后是多項關鍵技術的協同創新。清華大學付林教授指出:“優化熱網調峰模式與管網承壓設計,是降低能耗與熱損的核心。”

然而,技術的落地并非坦途。熱網靈活性調峰成為首要挑戰。熱電聯產機組需同時滿足發電與供熱需求,而電力市場現貨電價波動可能導致供熱成本上升。此外,長輸管網的高壓設計(如2.5MPa)與復雜地形適應性要求,也對材料強度與施工工藝提出了更高標準。高強度管件研發與無補償冷安裝工藝的突破,仍是行業亟待解決的難題。

據記者了解,在經濟性層面,規模效應是決定項目成敗的關鍵。值得關注的是,多源互補模式正在成為破局新思路。山西太原通過整合鋼廠、化工廠余熱,構建起多元化的供熱網絡,年減少燃煤消耗15萬噸。這種“因地制宜”的策略,不僅降低了單一能源依賴風險,還提升了系統的整體能效。

從“單兵作戰”到“系統協同”的生態重構

中國大唐集團原董事長陳進行強調:“煤電企業需通過靈活性改造和多能互補,實現發電、供熱、調峰三重角色平衡,同時政策應給予調峰補償機制,以此實現能源價值最大化。”熱電產業市場廣闊,關鍵是需要國家產業政策配套和支持,必須加強熱電產業政策系統研究。要契合國家和地方經濟社會發展的中長期規劃,有效對接地方各級政府區域“雙碳”目標任務,從產業規劃、熱價政策、信貸支持、稅收優惠等方面開展工作,加強溝通交流,凝聚共識。要改變大水漫灌粗放供熱的傳統模式,加強研究一戶一表、精準供熱的政策和措施。

地方實踐的差異化探索為政策落地提供了鮮活樣本。山西作為能源革命綜改試驗區,通過“傳統能源綠色轉身,新興能源創新突圍”的策略,打造了超低排放熱電聯產與地熱能區域供暖的標桿項目;山東則將核能供熱納入碳排放權交易體系,探索“電-熱-冷”聯供模式。這些實踐表明,政策的精準性與地方的執行力是低碳供熱落地的兩大支柱。

市場化機制的完善同樣至關重要。付林教授對比了不同供能方案的的成本效益:全面電氣化供熱需新增風光電裝機5.9億千瓦、火電裝機2.7億千瓦,投資成本高昂,而余熱供熱的綜合成本僅為前者的47%。因此,碳交易、綠證等工具的運用亟待深化。北京《關于全面推進新能源供熱高質量發展的實施意見》提出,新建供熱項目新能源供熱裝機占比不低于60%,到2030年新能源供熱面積占比達15%以上,這一目標為市場化機制的構建提供了清晰的路徑。

爭議聲中,區域公平性問題逐漸浮出水面。山東“石熱入濟”項目雖緩解了濟南的供熱壓力,卻導致周邊小熱電生存空間受限。這提示政策制定者需在資源整合中注重區域平衡,避免“馬太效應”。正如國務院發展研究中心常紀文所言:“能源轉型不是零和游戲,需建立利益共享機制,讓所有參與者都能從中受益。”

從“三重挑戰”到“協同突破”的低碳之路

供熱企業正從“熱力供應商”向“綜合能源服務商”轉型。中國大唐集團原董事長陳進行指出:“山西院的研發路徑——從煤電設計到多能互補技術研發,正是這一轉型的縮影。”未來,行業需構建“源-網-荷-儲”一體化體系,提供定制化能源解決方案。

中國電力科技網CEO魏毓璞在接受中國工業報記者采訪時表示,大機組長距離供熱技術是能源行業的重要創新方向之一,傳統的供熱方式已難以滿足現代城市的需求。通過大機組長距離供熱技術,可以實現能源的高效利用,減少資源浪費。對于大機組長距離供熱技術的市場前景、政策支持及行業發展趨勢等問題,魏毓璞表示,隨著國家對清潔能源和綠色發展的重視,大機組長距離供熱技術將迎來快速發展期,智能化、數字化技術在供熱系統中的應用成為熱議焦點,應繼續加大技術研發投入,推動科技創新與行業應用的深度融合,為實現“雙碳”目標和能源行業的可持續發展貢獻力量。

然而,挑戰依然嚴峻:技術瓶頸需要跨學科突破,經濟性依賴規模與政策協同,區域公平性考驗決策智慧。正如太原論壇上專家們的激烈討論所揭示的,供熱行業的未來不屬于墨守成規者,而是屬于那些敢于打破邊界、整合資源、擁抱創新的開拓者。

在這條通向“溫暖與藍天共存”的道路上,每一步突破都凝聚著科研人員的智慧、政策制定者的魄力與一線建設者的汗水。唯有三者形成合力,方能讓長距離供熱真正成為支撐中國低碳發展的“超級管道”。 (責任編輯:龔忻)

大機組長距離供熱太原論壇 探路“綠色供暖”

山西廣播電視臺新聞午報 陳碩 尤陶新

2025年03月01日

供熱、供暖一頭連著藍天白云,一頭連著百姓冷暖,為了推動能源高效利用,低碳轉型,提升居民生活質量。近日,由山西省城鎮低碳高效供熱技術創新中心主辦,中國電力科技網承辦的“大機組長距離供熱太原論壇”在太原啟幕!

論壇上,來自全國各地能源領域的院士、專家、高校、企業代表等300多人,圍繞大機組、長距離供熱中的難點、焦點問題,技術的創新與應用等,進行交流、探討,開啟了一場推動供熱行業綠色轉型,實現雙碳目標的頭腦風暴。

太原市迎澤區副區長 劉曉

長距離供熱符合當前創新驅動發展,而且也和當前的綠色、低碳、轉型的主題密切相關。

清華大學建筑學院建筑技術科學系教授 付林

用一些更清潔更低碳的供熱方式,結合山西省火力電廠多的特點,利用火電廠的余熱來供暖,可以實現低碳乃至零碳的供熱。

目前,許多產熱大戶離城市較遠,像太原市冬季供熱三分之一的熱源都來自長距離工業余熱供暖項目,太古供熱工程,大機組靈活性改造可以深挖煤電與新能源耦合潛力,長距離供熱作為一種高效集約化的能源利用方式,為供熱行業轉型帶來了新的可能。

山西城鎮低碳高效供熱技術創新中心副主任 杜洪巖

通過這種長距離的輸送,可以替代高污染的鍋爐房,最后實現清潔供暖,論壇會為我們山西省,甚至整個行業的綠色低碳轉型,帶來源源不斷的助力。